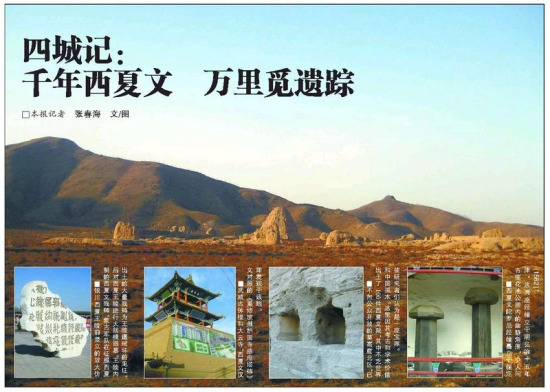

四城记:千年西夏文万里觅遗踪。

四城记:千年西夏文万里觅遗踪。

西夏文自创制之时起,就因结构复杂、笔画繁多,被宋朝人认为是“若符篆”。它又一度消失,成为沉埋于历史地层中的神秘存在物。西夏文重现于世人面前的时候,曾被认为是“天书”。无论是“天书”,还是“符篆”,都透露着人们面对西夏文时的困惑和畏难。为了厘清“天书”的秘密,记者依次走访了银川、武威、敦煌和保定等西夏文使用且留下遗迹的地方,寻访有记录西夏文字的物质遗存,从中体悟它数百年的生命历程。

银川:西夏文成了“陌生人”

走在银川的大街上,昔日西夏王朝的痕迹所剩无几、难以寻觅。西夏文在它诞生的地方,如今成为一个“陌生人”。

银川,曾是西夏的首都,也是西夏文的诞生地。这里曾被称作怀远。关于李元昊的父亲李德明定都于此,有一个神秘的传说。《西夏书事》卷十记载,公元1017年,“夏六月,有龙见于温泉山(即今贺兰县暖泉以西的贺兰山),山在怀远镇北。(李)德明以为瑞,遣官祀之,于是有迁都之意。”龙现祥瑞的传说,后世学者认为是李氏为迁都称帝造势的编造。1020年,李德明迁都怀远镇,改名兴州。

夏大庆元年(1036),正是在银川,在李元昊的命令下,野利仁荣效仿汉文,主持创制并推广使用西夏文字。1038年,李元昊正式建立西夏。西夏文的创制和推行,是李元昊自立新朝的一项重要工作。

银川,是记者采访的第一站。银川的街巷中,昔日西夏王朝的痕迹所剩无几、难以寻觅。西夏文在它诞生的地方,如今成为一个“陌生人”。

银川老城以回族文化为特色,沿路走去,具有伊斯兰风格的建筑和牛肉拉面馆频频入眼;主要路段的路牌上,书有汉语、英语和阿拉伯语三种文字,但是没有西夏文这种“符篆”。位于西面的新城区西夏区,情况相近。不过,记者发现了一处写有西夏文字的场所。在一家位于交叉路口的综合市场,楼外墙面上书有四个西夏文大字。旁边的多家小店牌匾上也汉夏对照地展示着店名。不过,当记者问墙面上那四个字是什么意思时,摊主全部一脸茫然地说“不知道”。记者走进综合市场,询问正在吃饭的工作人员,得到的答案也大同小异。“好几年了,不少人都过来问,我们也不知道。不过,这些字总该让人认得吧。”女营业员有些无奈地答复。

位于银川西郊约35公里的西夏王陵蜚声中外,这里有9座帝王陵和253座陪葬墓。记者从西夏广场乘车来此,远远看到大门上镌刻着四个西夏文大字。出租车司机有点儿“显摆”地告诉记者,“这是大白高国。”后来,记者从门口的介绍标示中得知“大白高国”是西夏国的自称,而当时宋人因为西夏自称“大夏”而称其为“西夏”。

西夏王陵风景名胜区管理处副主任、西夏博物馆馆长马升林告诉记者,西夏王陵是目前规模最大的西夏文物保护区;这里也出土了大量文物,其中包括大量西夏文的碑刻。但是,这组墓群没有逃过蒙古大军的铁蹄。当年,蒙古大军六伐西夏,一代天骄成吉思汗也因此病逝于六盘山的军营之中。西夏君臣看到大势已去被迫投降,蒙古军队在此进行有组织的大规模掘墓,造成了巨大破坏。他们有意砸破碑刻,将其中涉及西夏帝号等的部分敲碎。马升林说,“这是出于政治目的而抹去西夏国历史记忆的做法。”在王陵内的西夏博物馆,记者见到了从王陵出土的西夏文物,其中三块为铭刻有西夏文的残碑,每块上面有若干个西夏文。

“我们很需要西夏文专家的帮助,特别是在释读文字等方面。”马升林说。

走出博物馆,记者去探访王陵。王陵西面是贺兰山,东望黄河,依山傍河,气势不凡。经过长长的墓道,记者看到了一座圆锥形的“土丘”。这就是世人熟悉的3号陵,一般被认为是李元昊的陵寝。

“原来就是这么一个土疙瘩,比秦始皇陵兵马俑差多了!”一位游客大表失望。来此的游客大多有这种情绪,看了一会儿后扭头就走。

他们没有想到,就是这样一个看似平常的“土疙瘩”,景区方面大费苦心对其进行保护,还通过招标形式从甘肃的敦煌研究院引进技术,对其采取砌筑土坯、夯土填充等方法,并用化学药剂加固保护。

夕阳里,贺兰山东面的原野如同桌面一般平旷,远处的地平线上凸现着大大小小的土丘。沐浴在余晖中的3号陵,无言地巍然矗立着。此时,遥想发生在这片土地上的沧桑往事,不禁为那个消失的王朝感到几许悲凉,也为墓主们的生前身后感慨不已。

武威:西夏陪都“夏”味不足

1804年,清代学者张澍辨识出了这座被封存石碑上的“奇怪”文字为西夏文,从而揭开了中国学者研究西夏文字乃至西夏学的序幕。

离开银川,记者赶往甘肃武威。一路上土地渐渐荒凉,水成了一种稀罕的资源,沿途不少地名都跟水有关。武威古称“凉州”,为河西重镇之一,也是西夏建国的根据地。这里又是在诗歌中被反复吟咏的地方,“葡萄美酒夜光杯”的《凉州词》被收入中学语文课本。武威城楼前的广场,地面上镌刻了历代有关武威的诸多名篇。

武威,在西夏时叫西凉州,也是西夏文物的密集出土地。记者前去拜访武酒集团西夏文化研究所所长孙寿岭。他感慨武威虽有丰富的西夏文物资源,但研究队伍却跟不上,规模仍在原地踏步,“现在宁夏那边研究者多了,这边还是几个人。”

谈起西夏人在武威的活动,孙寿岭特别称道的是他们的活字印刷术和酿酒。当年,韩国人认为自己有铜活字,是世界上最早的活字印刷的实物证据,执意“申遗”。中国当时只有《梦溪笔谈》中关于毕昇发明活字印刷的文字记载,活字字模等没有得到考古证明。此后,峰回路转的机会来自西夏的文物。一部出土于武威的西夏文佛经《维摩诘所说经》,被认定为一件泥活字印刷品。孙寿岭撰写文章论证,为了增强证据的说服力,他还用三年时间,自费按照西夏时的技术,刻版、印刷,复原出了这部佛经。

党项族是善于学习的民族,他们印制的多部活字印刷作品,被专家认为是最早的活字印刷作品。孙寿岭找到的这部佛经就是其中之一。它们的存在捍卫了中国活字印刷术的发明权。

记者去武威博物馆瞻仰《重修凉州护国寺感应塔碑》(以下简称“感应碑”)和其他西夏文物。1804年,清代学者张澍辨识出了这座被封存石碑上的“奇怪”文字为西夏文,从而揭开了中国学者研究西夏文字乃至西夏学的序幕。该碑刻于西夏天祐民安五年(1094),碑高2.5米,宽0.9米,厚0.3米,两面刻文,一面为西夏文,一面为汉文,诸多文字仍然清晰。记者来到它的发现地——大云寺(此前名为护国寺)。寺内大殿闭锁,只是前面供桌摆着各路神仙。寺庙东面墙边有一片小碑林,立着几块石碑。不知道当年感应碑是不是也曾混在其中。

武威也曾出现文物被毁的惨剧。当时因为农民看不懂西夏文字,部分被发现的西夏文文献曾遭到烧毁。现在此类事件不会再发生了。如今,西夏文献如果被当地人找到,很可能会被当做宝贝收藏起来待价而沽。

敦煌:西夏文物填补敦煌学空白

有学者评价,莫高窟北区的考古填补了敦煌在西夏时期近两百年的空白。

敦煌是记者此行向西寻访的最后一站。“西出阳关无故人”,这里已经接近当年西夏的边陲。敦煌是丝绸之路上的重镇,更以敦煌石窟壁画和莫高窟藏经洞中的文献闻名于世。

记者对于敦煌和西夏的了解,始于根据日本著名小说家井上靖小说改编的电影《敦煌》。不过,井上靖是采用法国汉学家伯希和的“避难说”来解释藏经洞封存的原因。在莫高窟藏经洞陈列馆的展览中,明确写着伯希和的解释“1035年西夏攻略沙洲时封存”,当代学者白滨和荣新江也持类似观点,不过时间分别为“1008年至1010年”和“1006年”,所防御的对象分别为西夏和黑韩王朝。实际上关于藏经洞的形成,在学术界有其他如“废弃说”(斯坦因等)等与之平行的解释。

西夏统治敦煌将近两百年,这个崇尚佛教的国家,对敦煌也颇有贡献。榆林窟的第3、29窟都是典型的西夏洞窟。不过,在莫高窟缺少典型的西夏洞窟,西夏人用过的北区洞窟却极多。

敦煌也是与中国的西夏学人有着不解之缘的地方,1964年,中国科学院民族所(今中国社会科学院民族学与人类学研究所的前身)王静如、史金波、白滨与北京大学宿白、敦煌文物研究所(今敦煌研究院的前身)的李承仙和万庚育等,以及甘肃博物馆陈炳应共同组成敦煌西夏调查工作组,由敦煌文物研究所所长常书鸿负责领导,开展莫高窟和榆林窟的西夏洞窟调查,弄清和确定两窟群中西夏时期的窟数及其分期、排年等。

从敦煌市区穿过戈壁,远远就能看到一半是山、一半是沙的景象。莫高窟这座宝藏,令人真切感受到“绿洲”的意义。在粗犷而沉寂的沙海之中,居然有一带茂盛的树木。天蓝得清澈如洗,流水淙淙,白杨树的叶子一片橙黄。置身这样一个纯净的天地,更能体会过去僧人在此礼佛的虔诚心境。

莫高窟北区共有石窟248个。1988年到1995年,敦煌研究院研究员彭金章前后共主持了6次北区石窟的考古发掘。根据发掘成果,出版了三大卷《敦煌莫高窟北区石窟》(敦煌研究院编,彭金章、王建军著),历来几乎被人们遗忘的北区从此揭开了神秘面纱。中山大学历史系教授姜伯勤认为,北区考古扩展了敦煌学研究的新领域。这其中就有西夏部分的贡献。有学者评价,莫高窟北区的考古填补了敦煌在西夏时期近两百年的空白。

在考古工作者心目中,北区是一座宝库。彭金章告诉记者,莫高窟北区的观赏价值、艺术价值不高,但是学术、考古价值很高。北区出土了100件西夏文献,其中不乏世界或中国孤本。比如,《诸密咒要语》和《地藏菩萨本愿经》等均为世界孤本。巧合的是,这里还出土了《番汉合时掌中珠》半页,为国内孤本,与伯希和从第464窟盗走的那张恰为同一页,内容是有关蔬菜的。据敦煌研究院工作人员介绍,莫高窟北区出土的6件西夏文文献被列入国家珍贵古籍名录。北区还发现了28枚汉文的西夏钱币,为武威以西发现西夏钱币最多的一次,更是敦煌的第一次。汉文的天盛元宝、乾祐元宝,因为与宋代钱币发现在同一个洞窟中,这表明当时两者在敦煌是通用的。

元代时,西夏文仍在使用,被称作“河西字”。元代广福大师管主八印的西夏文大藏经流传到了敦煌,已先后三次在莫高窟发现了押捺有“僧禄广福大师管主八施大藏经于沙州文殊舍利塔寺永远流通供养”汉文施经愿文的西夏文大藏经。但前两次的发现已流失域外,只有近年的一次发现留存国内。莫高窟北区不仅出土了佛教文献,还出土了极为罕见的西夏文道教文献。

在敦煌石窟文物保护研究陈列中心的文物库房中,记者获得特批,戴上参观文物需要的白手套后,亲身触摸西夏文物。纸质文物每件都装在大小合适的纸袋中,每一件都有编号,标明出土的石窟号和题目。外面则有一个大档案袋。工作人员小心翼翼地将文物从纸袋中取出,慢慢打开,在专业的素养之外,又带着对亲手挖掘出来的文物的悉心爱护。有的西夏文残片仅有一个字,也被仔细地保存起来。其中的《番汉合时掌中珠》、《三才杂字》等虽然并不完整,但颇有研究价值。考古工作者是用筛子细细地将纸片发掘出来的。因为这些洞窟此前积沙太多,在发掘时,他们用传送带将数百立方米的沙子运送到石窟前的大泉河中。

推开与南区分开的铁门,在彭金章的引导下,记者来到不对公众开放的北区。藏传密教的第465窟,里面的一个供养僧人画像戴着西夏风格的帽子,有学者据此认为这个洞窟是西夏时的。而彭金章根据他的考古知识,认为按照科学判断当属最晚的一个,元代照样也可以绘制西夏时的服饰,所以断定该窟仍属元代的。

北区石窟,多为禅窟、僧房窟、瘗窟等。记者在埋葬僧人的瘗窟看到了当年圆寂于此的僧人的白骨。一些修行窟只能猫腰进入,里面也只有粗粝的岩壁和简单的石床,没有南区那样富丽堂皇、神韵万千的壁画或者雕塑。其中编号为第464窟的,就是1908年法国汉学家伯希和盗走西夏文献和其他文种文献的洞窟。目前,该窟门口紧闭,掩藏着一段令人伤心的历史。

通过已发现的实物材料,可以推测西夏时期敦煌佛事活动繁盛。西夏人在此修缮洞窟、印刷佛经,而且还特别重视教育。

保定:这里的经幢静悄悄

两座西夏文经幢默默地消受着它们的静寂。它们是西夏文在生命末期的一束余晖,代表着这种文字走向死文字的步伐。

河北省保定市是记者寻访西夏文遗物的最后一站。保定原为直隶总督府所在地,也曾是河北的老省会,素有“京畿重地”等称谓。这里的古莲花池公园保存着1962年9月出土于保定市北郊韩庄的两座西夏文陀罗尼经幢。它们被认为是我国目前发现的有确切年代可考的最晚的西夏文字。据学者研究,其内容为《佛顶尊胜陀罗尼》。1977年,郑绍宗、王静如写出了《保定出土明代西夏文石幢》,发表于当年第1期《考古学报》。同一期的刊物,也刊登了到此调查的史金波和白滨的《明代西夏文经卷和石幢初探》。

经过一番寻找,记者在公园东部的宸翰院找到了这两座经幢。经幢旁边的标示上写着:“两座经幢都是为死去的西夏僧人建造的坟幢,同建于明弘治十五年(1562)。一幢高2.63米,刻有1029字;另一幢高2.28米,刻有983字。它们的出土为研究我国党项族晚期的历史及其文字提供了珍贵的资料。”

这两座经幢一高一矮,碑均为八棱形,有碑帽和碑座。碑都被人拓过,碑体呈黑色,文字清晰可见。碑上文字有“明弘治十五年”等汉文字样,所以研究者推断出其立于1562年。这两座经幢的发现,将西夏灭亡后党项人的活动及西夏文字使用的时间下限比先前向后推迟了150多年。

公园中游者寥寥,经幢所在的宸翰院更是冷落无人。两座西夏文经幢默默地消受着它们的静寂。它们是西夏文在生命末期的一束余晖,代表着这种文字走向死文字的步伐。

链接:“天书”重现震惊学坛

西夏文在创制时,模仿吸收了当时的汉字,在形体上与汉字非常相似,但是结构更为复杂,撇捺明显多于汉字。对这种文字,习惯汉字的人会有种似曾相识的感觉,但是细看又都不认识。清代学者张澍的一语道出了大家的共同感觉:“乍视字皆可识,熟视无一字可识。”

西夏文在诞生之后,受到了李元昊的大力推广。他将其定为“国书”,并且成立蕃字院等机构,在西夏国境内,西夏文得以广泛使用。西夏灭国后,在元代和明代,西夏文仍然为党项族后裔使用。元代时,还刊印了西夏文的大藏经。1962年出土于保定的经幢为目前发现最为晚近的西夏文文物之一。历史学家陈寅恪曾说,“柏林国家图书馆所藏藏文甘珠尔,据称为明万历时写本。寅恪见其上偶有西夏文字。”他认为,“明神宗之世,西夏文字书籍,其遗存于西北者,当不甚少,或尚有能通解其文字之人欤?”

随着党项族在历史长河中融入汉、蒙古等民族,西夏文的使用越来越稀少,并且最终“人去文亡”,成为了“死文字”。但是,在数百年后,这种令人无一字可识的文字,逐渐掀开了神秘的面纱。

西夏文字的重见天日从1804年发现于武威的《重修凉州护国寺感应塔碑》开始。而真正掀开其现代研究篇章的,则在1909年科兹洛夫发现黑水城文献之后。黑水城位于今内蒙古自治区额济纳旗。这部分文献目前被保存于俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所。此外,斯坦因与伯希和也分别从黑水城遗址和敦煌莫高窟盗掠走了珍贵的西夏文献,这些文献现保存于英国和法国。

陈寅恪先生曾说,“一代之学术,必有其新材料与新问题,取用此材料,以研求问题,则为此时代学术之新潮流。”这句话被众多学者经常引用,西夏文学者更是对此深度信服。有一种提法,将黑水城西夏文献和殷墟甲骨、居延汉简、敦煌吐鲁番文献并称为“20世纪初中国出土文献四大发现”。(出处:中国社会科学报)

No comments:

Post a Comment